特色①

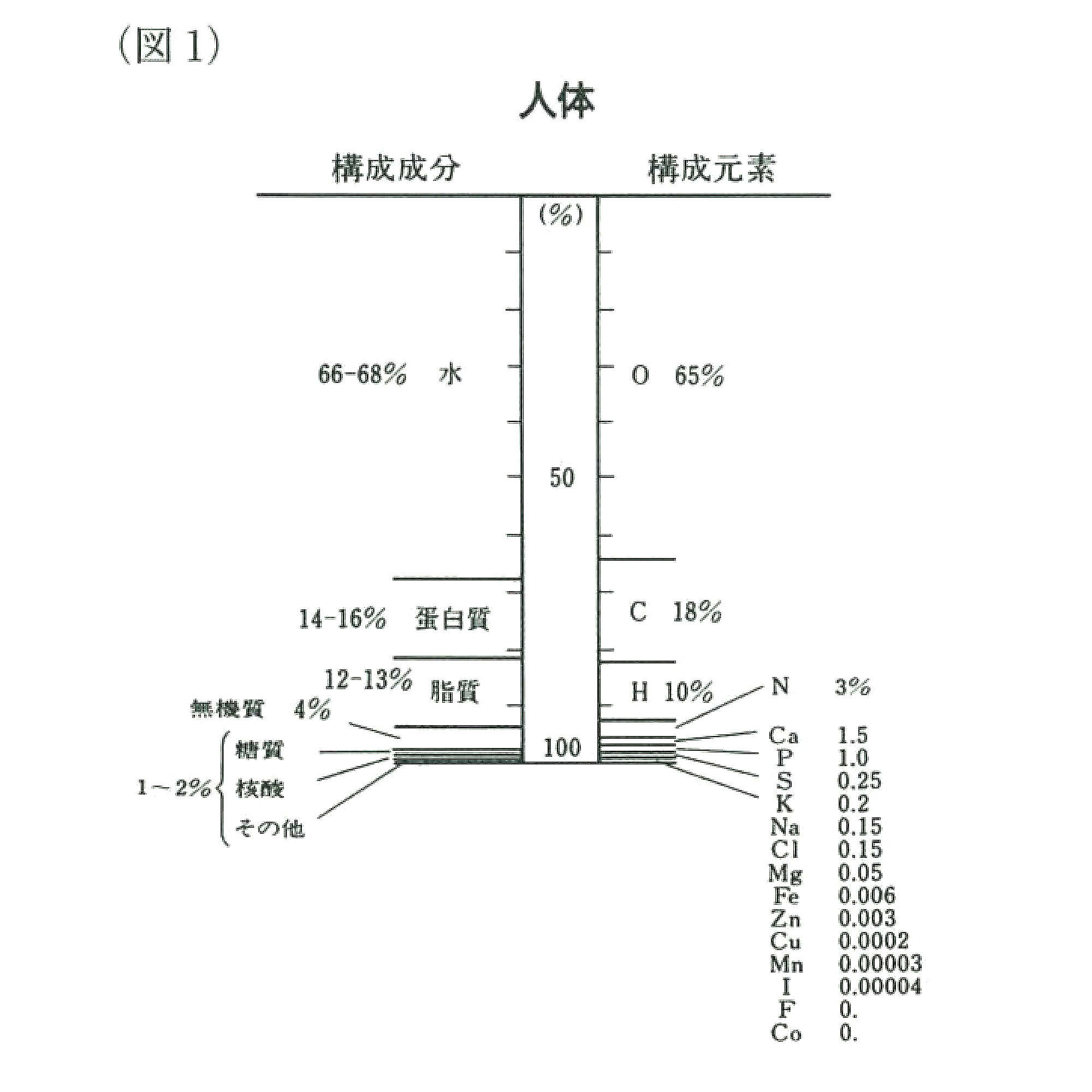

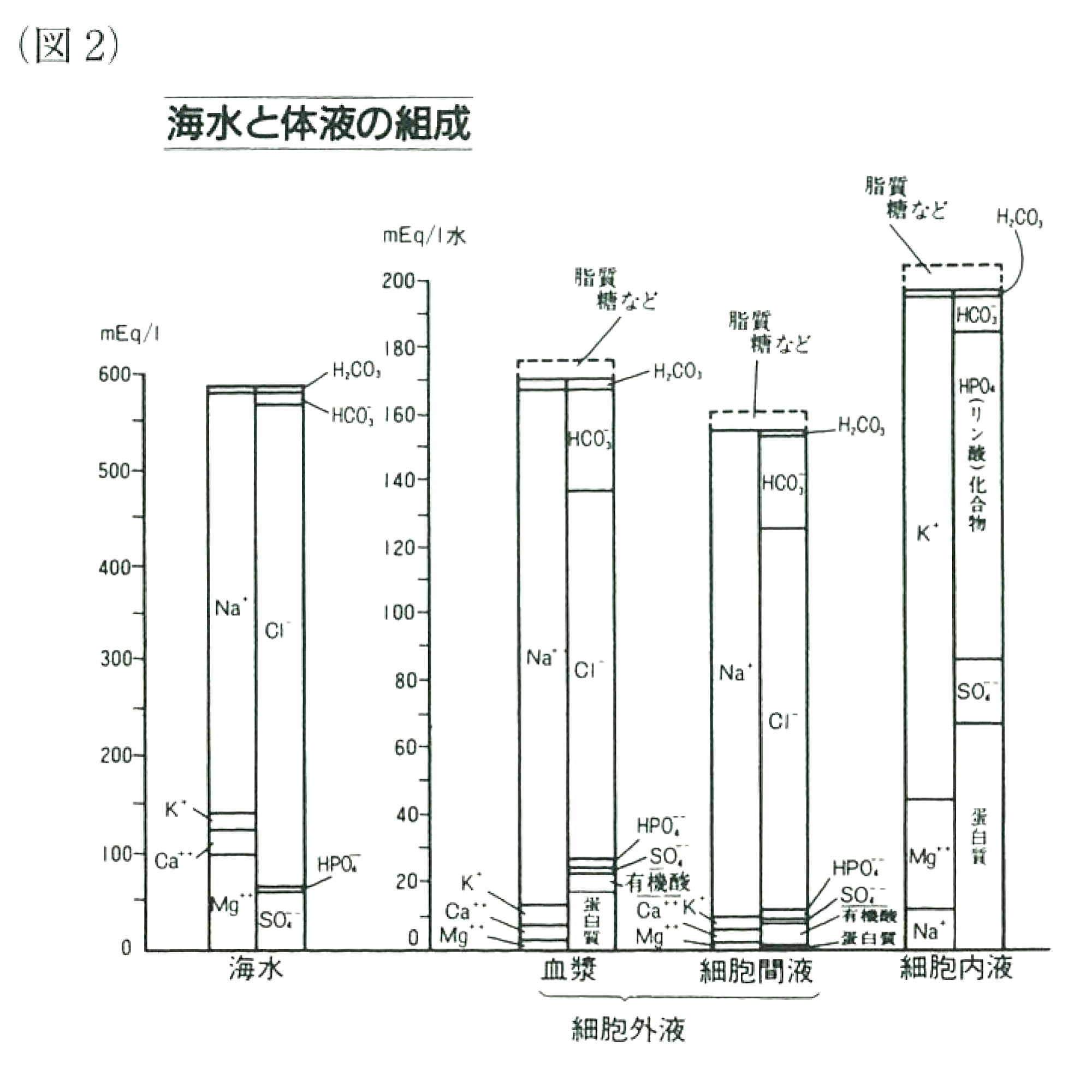

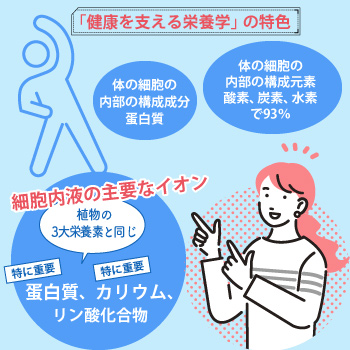

「健康を支える栄養学」の特色は、第1に、体の細胞の内部の構成成分や構成元素の割合(図1)と体液の組成(図2)に目を向けて、細胞が正常に機能できるように細胞の栄養環境を整えることに主眼をおいている点にあります。構成成分では、蛋白質を特に大切に考えています。

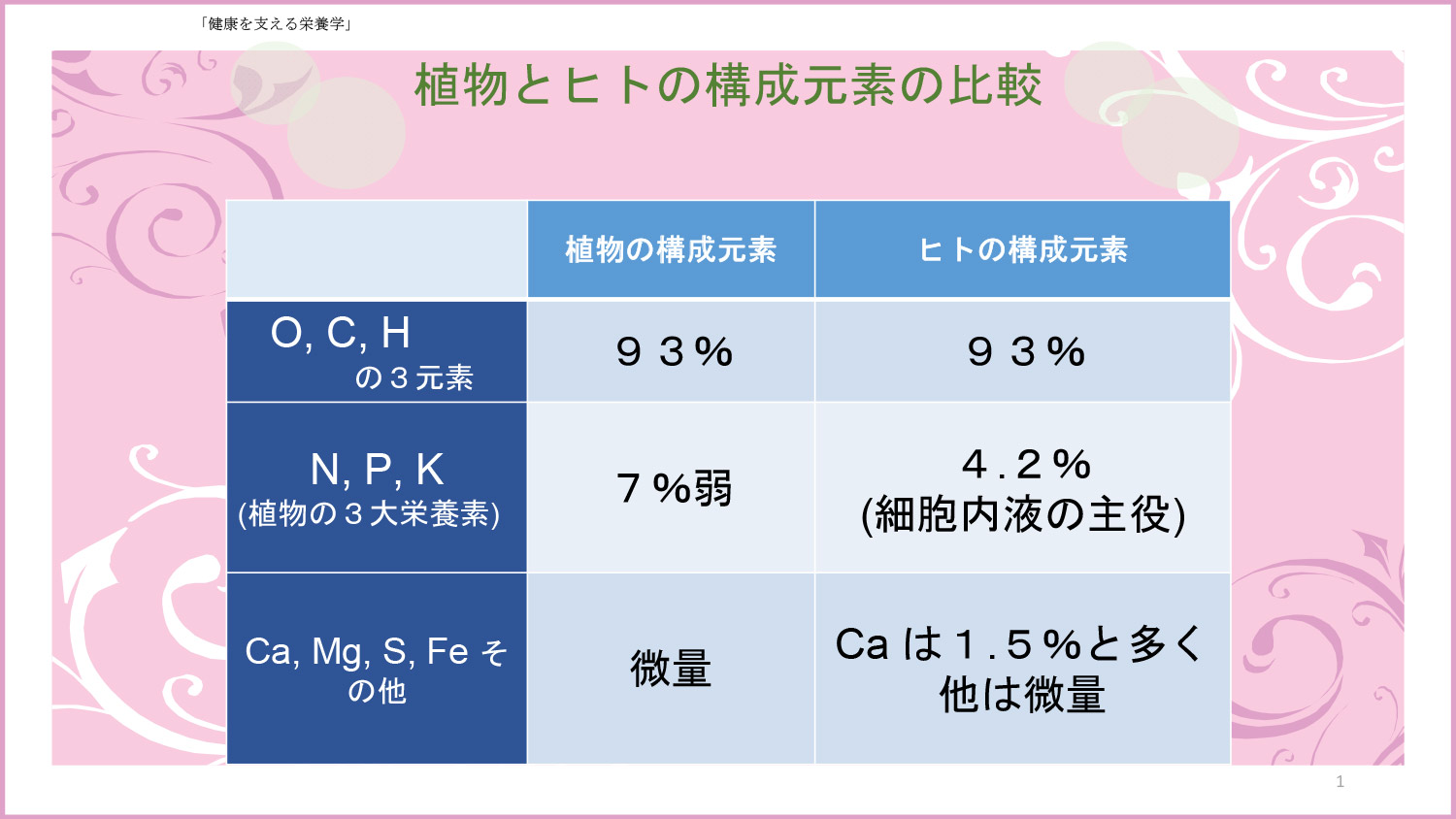

構成元素では植物と同様に、O(酸素)、C(炭素)、H(水素)で93%を占めていることに注目します。酸素は特に重要で、細胞内ではミトコンドリアにおいて酸素を利用してATPの合成を行っていますので、蛋白質と共に鉄を大切に考えています。細胞外液の組織は海水のそれに似ており、濃度はおよそ1/3に相当していますが、細胞内液は細胞外液と全く異なっていることに注目します。強調したいのは、細胞内液の主要なイオンは、蛋白質、リン酸化合物、カリウムであること、即ち、N、P、K、は植物の3大栄養素と同じであるということです。従って、この栄養学では、蛋白質とカリウムを特に重要と考えています。

特色②

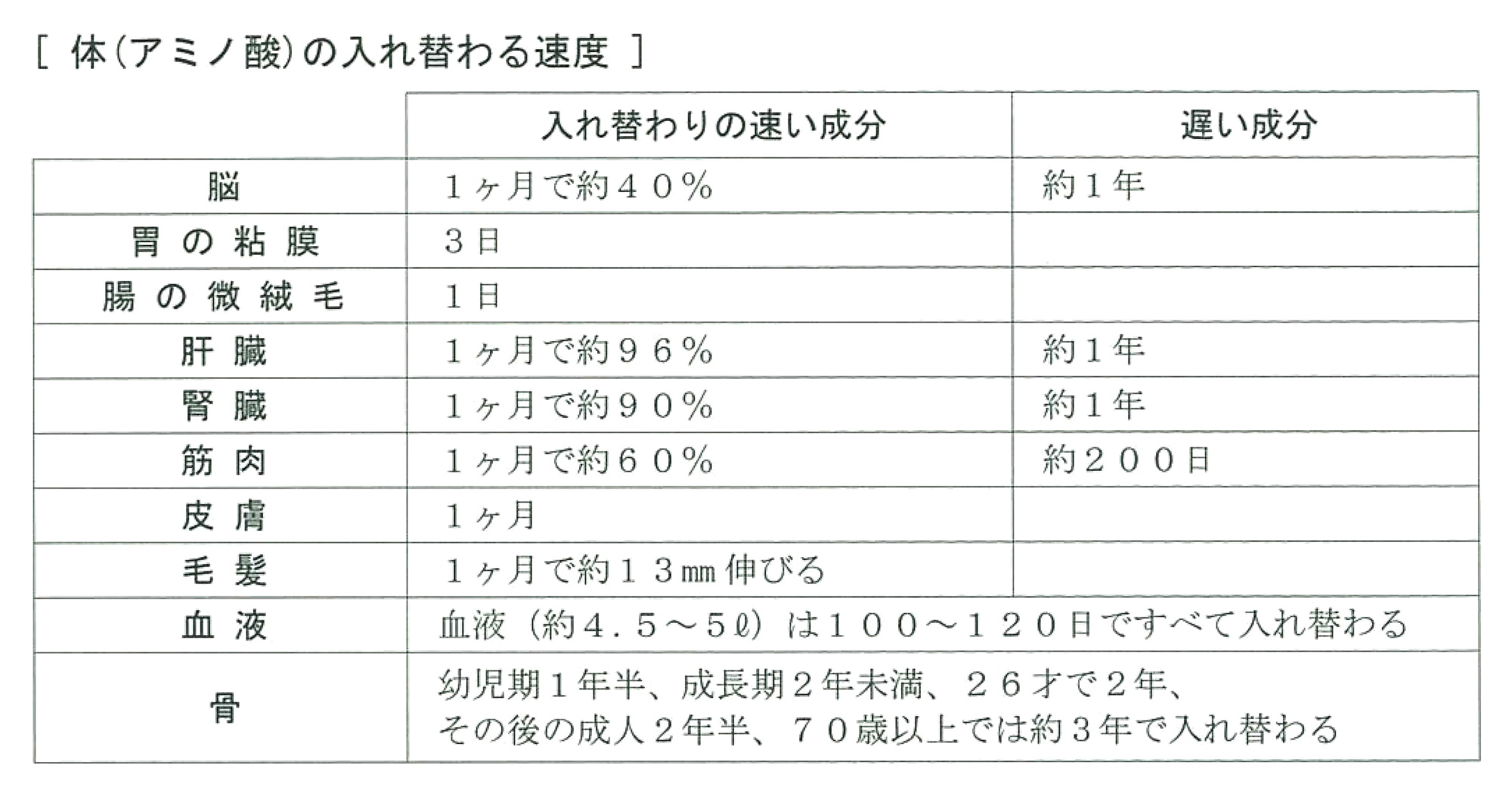

特色の第2は、細胞の内部の成分が絶えず入れ替わっていることに目を向けていますので、その成分の供給に不足をきたさぬように配慮して、血液から組織液に代わる部位の毛細血管を特に重視している点にあります。―毛細血管は、骨、歯、軟骨、結合織と同じ成分の蛋白質〝コラーゲン″で作られています。コラーゲンの生成には、蛋白質とビタミンCが必要です。従って、この栄養学では、ビタミンCを特に重要な栄養素と考えています。また、毛細血管への血流を停止させないために睡眠を特に大切に考えています。

特色③

特色の第3は、重要な栄養素の順位を、1に蛋白質、2にカリウム、3にビタミンC、4に鉄、5にナイアシン・ビタミンDとし、6番目に他の全ての栄養素を配置している点にあります。これは、細胞の側に立って、不足せぬようにこの順番で点検して欲しいという願いをこめて決めています。

特色④

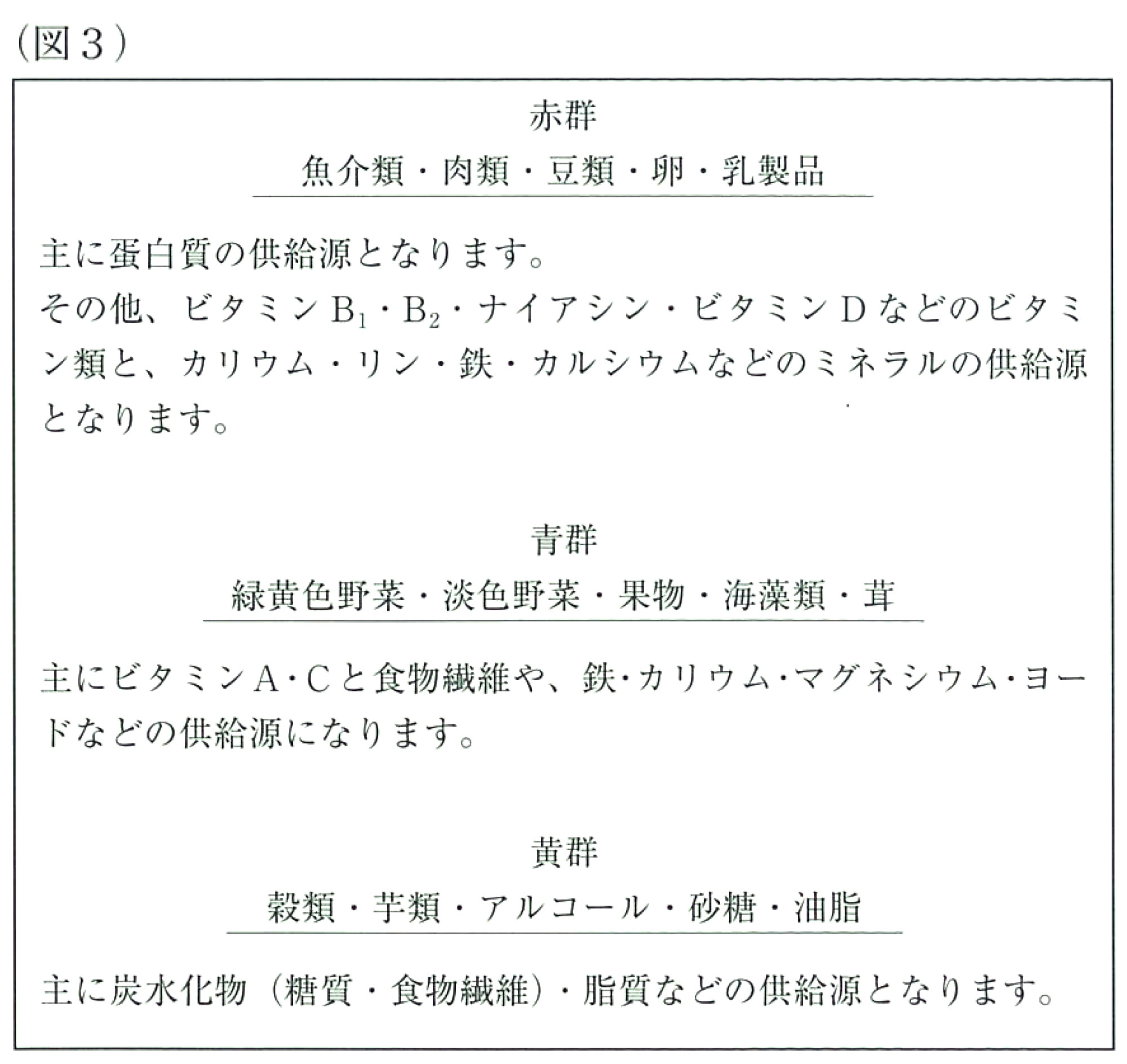

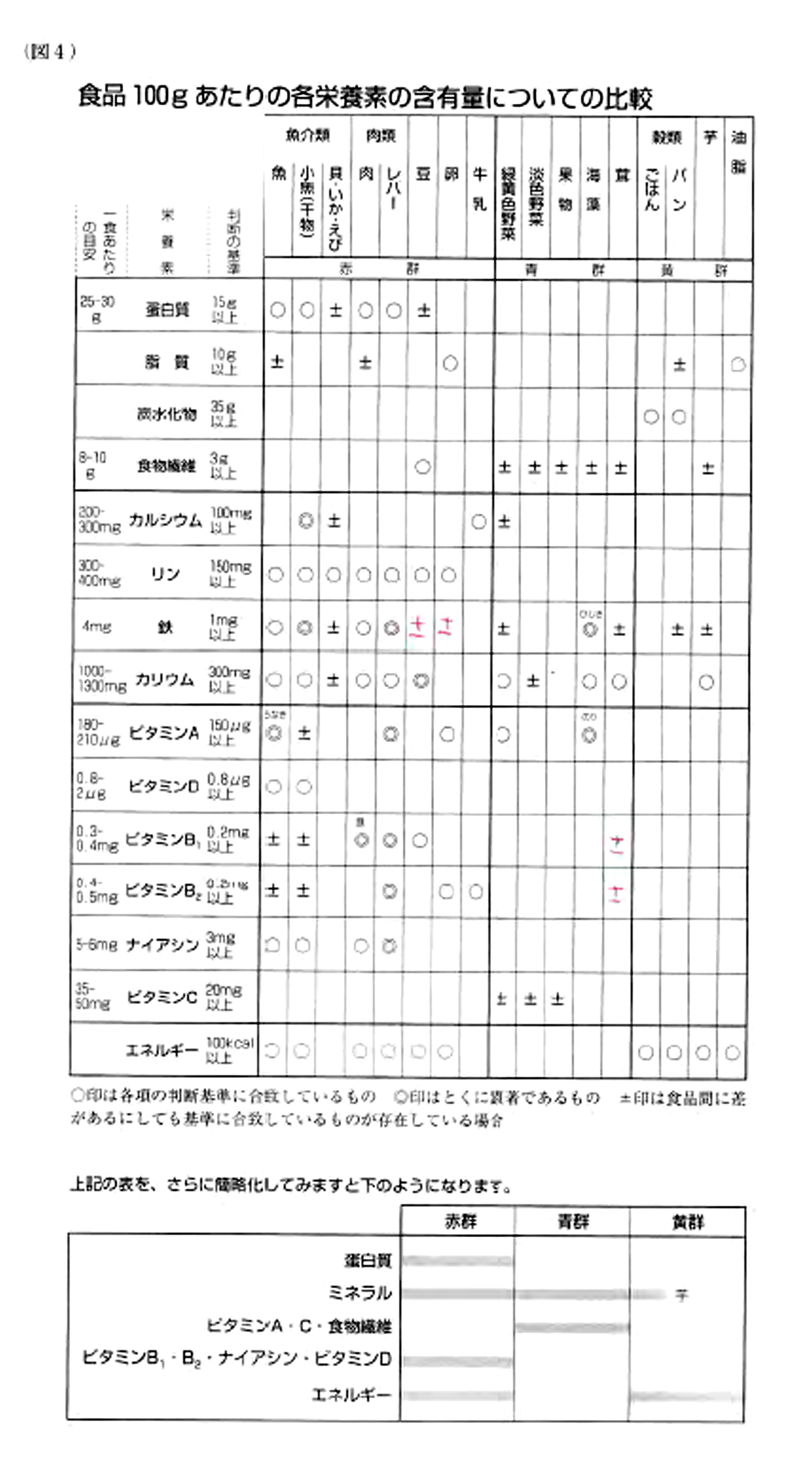

特色の第4は、食品の栄養学的個性を見つめて食品を交通信号のように、赤群・青群・黄群と分類した点にあります。(図3)それぞれに5つの食品が含まれます。

特色⑤

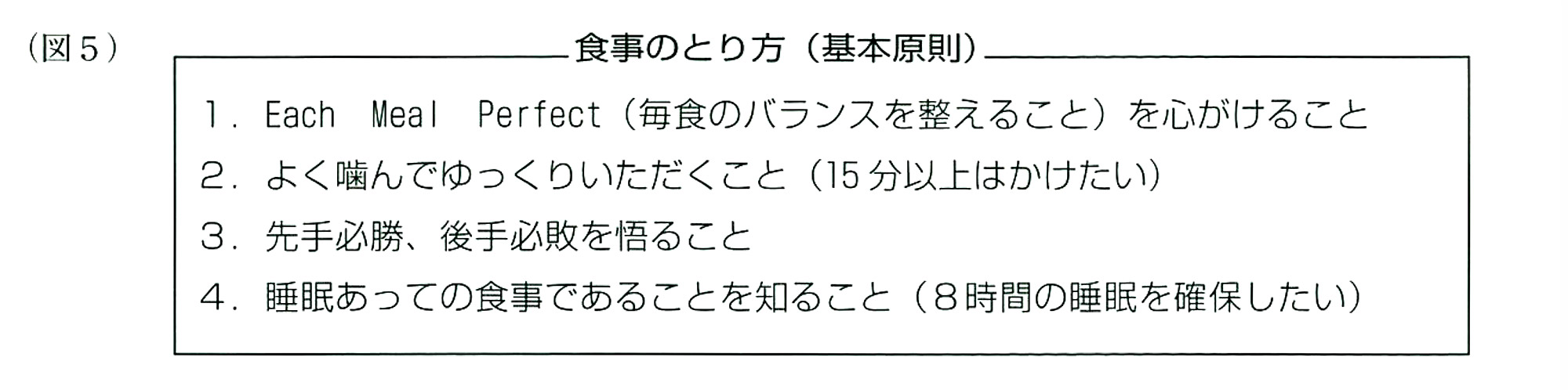

特色の第5は、食事のとり方に基本原則をもうけたことにあります。(図5)に示しました。これは、私の臨床医としての20年余りの仕事を通して、病気になった方々から学んだ事と、長寿の方々とのお出会いから学んだ事から作っていますが、第1のEach Meal Perfectという言葉は、約100年前の佐伯 矩先生(国立栄養研究所の初代の所長)が作られた言葉です。不足成分の無いような食事が大切です。よく噛む事の大切さと、いつでも働く前にしっかりいただくことの大切さを強調して、「先手必勝、後手必敗」とし、食事以上に重要なのは、睡眠であること、を強調したいと思います。